きょうのいなかみんぐしりょうかん

京の田舎民具資料館

- 見どころ

- 展示のひとつひとつに、イラストや写真など、わかりやすく丁寧な説明が添えられている

実物を見て庶民の暮らしやその変遷を学ぶ

京都で教員を務めていた初代館長は、昔の暮らしや道具について教える社会科の授業で、農家だった自分の家の古い農具を学校に運んで見せていた。その時、子供たちが感想を述べる姿を見て、実物を見せることの意義深さを感じたという。そこで現代の生活に直結する庶民文化を伝えたいと考えてこの資料館をオープン。暮らしと仕事の道具を約3000点収集し、展示している。1階は米作りや畑仕事の道具、織り仕事の道具を展示。特に田植えから脱穀、精米まで、稲作の工程順に並べられた米作りの道具は、時代によって大きく変遷していったことがわかる。数百年前に使われていた「龍骨水車(りゅうこつすいしゃ)」や江戸時代の脱穀機「千歯扱(せんばこき)」は必見。2階には衣食住の暮らしの道具が並び、別館には商いに関する道具が展示されている。

館の外観

水車

「民具」という言葉は誰がいつ初めて使ったのか?

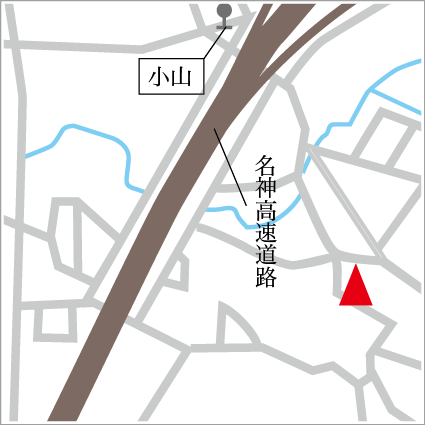

| 住所 | 山科区小山小川町2 |

|---|---|

| 電話番号 | 075-501-8862 |

| FAX | 075-501-8862 |

| 時間 | 9:00〜16:30(入館は16:00まで) |

| 休館日 | 月曜・12/29〜1/3 |

| 料金 | 一般500円・中〜高校生400円・小学生300円 |

| 交通 | 京阪バス 小山から徒歩約5分 |

| 駐車場 | あり(無料) |

周辺施設

無鄰菴

近代庭園の画期となった山縣有朋の別荘

近藤悠三記念館-KONDO Museum-

磁器染付「伝統と革新」

京都祇園らんぷ美術館

優美なランプを灯した時代へ

金比羅絵馬館

大きな絵馬に託された人々の思い